Gewaltfreie Kommunikation: 4 Schritte zu mehr Verständnis

Konflikte gehören zum Leben, ob zu Hause, mit den Kindern, in der Partnerschaft oder im Beruf. Doch oft geraten wir in Muster, die verletzen oder Missverständnisse schaffen. Wir bewerten, verurteilen oder greifen an, obwohl wir uns eigentlich nur verstanden fühlen wollen.

Hier setzt die Methode an: Sie bietet dir ein Werkzeug, mit dem du Gespräche so führen kannst, dass daraus Klarheit und Verbindung entstehen, statt neuer Fronten.

Die Methode basiert darauf, dass hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steckt. Wenn wir lernen, unsere Gefühle und Bedürfnisse klar zu benennen und die des Gegenübers zu hören, entstehen Begegnungen auf Augenhöhe.

Statt „Du machst nie…“ oder „Immer bist du…“ üben wir, konkret zu beobachten, ehrlich zu sagen, wie es uns geht, unser Bedürfnis auszudrücken und eine Bitte zu formulieren.

Gerade in unserer schnellen, stressigen Zeit ist dieses Kommunikationsmodell wertvoll. Sie kann Familienstreit ebenso wie Konflikte in Partnerschaften oder Teams entschärfen, Vertrauen aufbauen und dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig besser verstehen.

Und das Beste daran: Die vier Schritte sind leicht zu lernen und in jedem Alter anwendbar.

Dieses Kommunikationsmodell wurde in den 1960er-Jahren von Marshall B. Rosenberg, einem amerikanischen Psychologen, entwickelt. Er wuchs in einer von Spannungen und sozialen Konflikten geprägten Umgebung auf und erlebte schon früh, wie Worte sowohl verletzen als auch heilen können.

Diese persönlichen Erfahrungen führten dazu, dass er nach Wegen suchte, Konflikte friedlich zu lösen ohne Machtkämpfe, Schuldzuweisungen oder Gewalt. Rosenberg kombinierte Erkenntnisse aus der Psychologie, insbesondere der humanistischen Ansätze, mit seiner eigenen Beobachtung menschlicher Beziehungen.

Er war überzeugt: Menschen handeln nicht aus „Bosheit“, sondern weil sie versuchen, grundlegende Bedürfnisse zu erfüllen. Konflikte entstehen meist dann, wenn wir nicht lernen, diese Bedürfnisse klar auszudrücken oder die des anderen zu erkennen.

Aus dieser Überzeugung entwickelte Rosenberg die Methode der „Nonviolent Communication“ (NVC), die im Deutschen als Gewaltfreie Kommunikation (GFK) bekannt wurde. Ihr Ziel ist es, Gespräche so zu gestalten, dass sie Verständnis, Kooperation und Verbindung fördern.

Heute wird GFK weltweit praktiziert, in Schulen, Unternehmen, Familien, Mediationen und sogar in Krisengebieten. Sie hilft Lehrkräften im Umgang mit schwer erziehbaren Kindern, unterstützt Paare in schwierigen Lebensphasen und bietet Teams im Arbeitsalltag eine Grundlage für respektvolle Zusammenarbeit.

Für dich bedeutet das: Wenn du die vier Kommunikationsschritte kennst und übst, kannst du auch in angespannten Situationen gelassener bleiben, Missverständnisse schneller auflösen und gleichzeitig die Verbindung zu deinem Gegenüber stärken. Genau hier setzt die GFK an, sie ist ein praktisches Werkzeug, das dir im Alltag echte Veränderung ermöglicht.

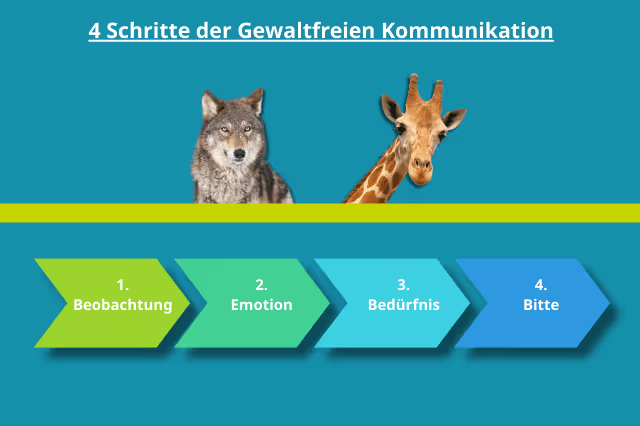

Um seine Methode greifbarer zu machen, nutzte Marshall Rosenberg Bilder aus der Tierwelt: die Giraffensprache und die Wolfssprache. Diese Metaphern sind so kraftvoll, weil sie sofort verständlich machen, wie unterschiedlich Kommunikation wirken kann.

Die Wolfssprache steht für Urteile, Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Sie klingt wie: „Du bist so faul!“, „Immer störst du!“, „Nie hörst du zu!“. Der Wolf greift an, verteidigt sich oder versucht, zu dominieren.

In Gesprächen führt das fast immer dazu, dass das Gegenüber in den „Verteidigungsmodus“ geht. Statt Lösung entsteht Trennung, Fronten bauen sich auf. Diese Sprache ist uns allen vertraut, weil wir sie selbst schon benutzt oder gehört haben.

Die Giraffensprache ist das Sinnbild dieser Methode. Die Giraffe hat das größte Herz aller Landtiere, sie steht für Mitgefühl, Empathie und Weitblick.

Wer in Giraffensprache spricht, achtet darauf, Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten so auszudrücken, dass keine Verletzung entsteht. Zum Beispiel: „Wenn du während ich rede ins Handy schaust, fühle ich mich übergangen. Mir ist wichtig, gehört zu werden. Würdest du mich bitte ausreden lassen?“

Gerade Kinder verstehen diese Bilder intuitiv. Du kannst mit ihnen spielerisch üben: „War das gerade Wolfssprache oder Giraffensprache?“ Oft lachen Kinder dabei und merken trotzdem, wie unterschiedlich Worte wirken. Auch in Schulen und Kindergärten wird dieses Bild gerne genutzt, um respektvolle Gesprächsführung zu fördern und Mobbing im Kindergarten vorzubeugen.

Für Erwachsene ist es ebenso hilfreich: Die beiden Tiere dienen als Erinnerungshilfe im Alltag. Stell dir bei einem Streit kurz die Frage: „Will ich gerade wie der Wolf reagieren oder wie die Giraffe?“ Schon dieser Gedanke kann dir helfen, innezuhalten und bewusster zu sprechen.

Oft wird dieses Kommunikationsmodell als bloße Technik verstanden. Doch entscheidend ist die Haltung dahinter: Willst du wirklich den anderen verstehen oder nur deine Sicht durchsetzen?

Die innere Haltung bedeutet, dass du mit Empathie, Respekt und Offenheit in ein Gespräch gehst. Dazu gehört, Bewertungen loszulassen und neugierig zu sein. Statt dich zu fragen: „Wer hat Recht?“, fragst du: „Was braucht mein Gegenüber? Was brauche ich?“

Wenn du die Schritte nur wie ein Rezept herunterbetest, wirkt es künstlich. Kinder spüren das sofort. Sie reagieren besser, wenn du ehrlich bist, statt GFK als Trick einzusetzen. Diese Methode lädt dich ein, Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen und gleichzeitig die Verantwortung des anderen zu respektieren.

Kurz gesagt: Die Grundlagen dieser Methode liegen nicht nur in den vier Schritten, sondern in einer Haltung von Empathie und echter Begegnung.

Der erste Schritt ist die Basis: Beobachte eine Situation, ohne sie zu bewerten. Das klingt leichter, als es ist, denn wir sind gewohnt, sofort zu urteilen. „Immer bist du zu spät!“, oder „Schon wieder bist du faul!“ sind Bewertungen, keine Beobachtungen.

Eine Beobachtung klingt neutral, wie das, was eine Kamera aufnehmen würde.

Zum Beispiel:

Gerade bei Kindern macht es einen Unterschied: Sagst du „Immer machst du Chaos!“, fühlen sie sich abgewertet. Sagst du „Deine Spielsachen liegen noch auf dem Boden“, wissen sie konkret, was du meinst.

Übung: Achte heute einmal bewusst darauf, wie oft du in Bewertungen sprichst. Versuche, eine Beobachtung in eine neutrale Beschreibung umzuwandeln. Schon das verändert die Gesprächsatmosphäre spürbar.

Im zweiten Schritt sagst du, wie du dich fühlst. Viele Menschen überspringen diesen Teil, weil sie Gefühle nicht gewohnt sind oder Angst haben, verletzlich zu wirken. Doch genau hier liegt die Kraft, denn Gefühle sind keine Schwäche, sondern wichtige Signale.

Gefühle zeigen dir und deinem Gegenüber, was gerade in dir vorgeht und warum dir etwas wichtig ist. Wichtig ist, echte Gefühle zu benennen, zum Beispiel:

Häufiger Fehler: Viele Menschen sagen Dinge wie „Ich fühle mich ignoriert“ oder „Ich fühle, dass du mich nicht ernst nimmst“. Solche Formulierungen wirken zwar wie Gefühle, sind aber in Wirklichkeit Bewertungen oder versteckte Vorwürfe. Sie erzeugen beim Gegenüber schnell Abwehr, weil sie implizieren: „Du bist schuld an meinem Zustand.“

Besser: Benenne das echte Gefühl. Gefühle sind reine Zustände in dir, unabhängig davon, was andere tun. Ein Beispiel: „Ich fühle mich traurig.“ Oder: „Ich bin angespannt.“ Damit bleibst du bei dir und machst dich verständlich, ohne den anderen anzugreifen.

Konkrete Beispiele:

Auch Kinder profitieren davon, wenn sie Gefühle klar benennen lernen. Statt Wut mit Schreierei auszudrücken, können sie sagen: „Ich bin traurig, weil ich noch spielen wollte.“ Auf diese Weise verstehen Eltern, was hinter dem Verhalten steckt, und Konflikte lassen sich schneller lösen.

Gleichzeitig lernen Kinder eine Sprache der Selbstwahrnehmung, die ihnen später in Konflikten mit Freunden nützlich ist.

Gefühle sind wie kleine Wegweiser: Sie zeigen dir, was dir im Moment fehlt oder was dir wichtig ist. Bist du müde, brauchst du möglicherweise eine Pause. Spürst du Wut, steckt dahinter vielleicht der Wunsch nach Anerkennung oder Fairness. Indem du diese Signale ernst nimmst, verstehst du dich selbst und kannst auch andere besser einordnen.

Bedürfnisse sind dabei universell: Sicherheit, Nähe, Freiheit, Anerkennung, Freude oder Sinn. Sie unterscheiden sich von Strategien. Ein Beispiel: „Ich brauche, dass du mich jeden Abend anrufst“ ist keine universelle Notwendigkeit, sondern eine Strategie für das Bedürfnis nach Kontakt. Das Bedürfnis selbst lautet: „Ich wünsche mir Verbindung.“

Im Alltag kannst du lernen, dein Bedürfnis klar zu benennen:

Gerade bei Kindern lohnt sich ein zweiter Blick hinter das Verhalten. Wenn ein Kind laut brüllt oder trotzig wirkt, steckt oft ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Selbstbestimmung oder Sicherheit dahinter.

Übung: Frag dich in Konfliktsituationen: „Welches Bedürfnis steckt hinter meinem Gefühl? Und welches beim anderen?“

Der letzte Schritt ist, deine Bitte zu formulieren. Eine Bitte ist konkret, machbar und lässt dem anderen die Wahl. Eine Forderung klingt so: „Mach sofort!“, und löst Abwehr aus. Eine Bitte klingt so: „Würdest du bitte…?“ und öffnet den Raum.

Wichtig ist, dass deine Bitte spezifisch ist. Statt „Sei netter!“ sag: „Kannst du mich bitte ausreden lassen?“ Statt „Hilf mir mehr im Haushalt!“ sag: „Kannst du heute den Müll rausbringen?“

Kinder verstehen Bitten besser als Forderungen. „Räum dein Zimmer auf!“, klingt wie ein Befehl. „Würdest du deine Spielsachen heute Nachmittag wegräumen, damit wir Platz zum Spielen haben?“ klingt respektvoller und motiviert eher.

Übung: Überlege dir für typische Konflikte eine klare Bitte. Beobachte, wie anders dein Gegenüber reagiert, wenn du nicht forderst, sondern um etwas bittest.

Wenn du die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation noch kompakter und mit Beispielen erklärt bekommen möchtest, schau dir unser Video an:

Gewaltfreie Kommunikation ist keine Theorie für Bücherregale, sondern ein Werkzeug, das deinen Alltag sofort leichter und verständnisvoller machen kann.

Stell dir vor: Dein Kind sitzt nach der Schule am Tablet, die Hausaufgaben sind noch nicht gemacht. Du bist genervt und willst, dass es endlich loslegt. Normalerweise würdest du vielleicht sagen: „Immer drückst du dich vor den Hausaufgaben!“, doch das führt fast sicher zu Streit und verschlossenen Türen.

Mit den vier Schritten kannst du die Situation anders gestalten:

Dieses Vorgehen zeigt deinem Kind: Du beschuldigst es nicht, sondern sprichst klar aus, was du brauchst. Dein Kind fühlt sich dadurch eher ernst genommen und weniger unter Druck gesetzt.

Wenn dein Kind ständig Grenzen überschreitet, lohnt es sich, empathisch nachzufragen: „Was brauchst du gerade, dass dir die Hausaufgaben so schwerfallen?“ Vielleicht steckt ein Bedürfnis nach Erholung, Anerkennung oder Selbstbestimmung dahinter. Manchmal hilft eine kurze Pause oder ein gemeinsames Ritual, um den Einstieg zu erleichtern.

Praktisch ist auch, dein Kind einzubeziehen: „Willst du zuerst Mathe oder Deutsch machen?“, so erlebt es ein Stück Autonomie. Und wenn es trotzdem regelmäßig zum Streit kommt, kann ein Selbstbehauptungstraining für Kinder dabei unterstützen, Selbstdisziplin und Eigenverantwortung Schritt für Schritt aufzubauen.

In Partnerschaften gibt es unzählige Situationen, in denen die GFK helfen kann. Ein klassisches Beispiel: Einer fühlt sich übergangen, weil der andere Entscheidungen allein trifft.

Statt: „Du nimmst mich nie ernst!“, kannst du sagen: „Als du gestern die Entscheidung getroffen hast, ohne mich zu fragen, war ich enttäuscht. Mir ist wichtig, dass wir solche Dinge gemeinsam besprechen. Würdest du mich beim nächsten Mal einbeziehen?“

Auch in der Familie mit Kindern hilft GFK. Kinder brauchen Orientierung, aber sie akzeptieren Regeln leichter, wenn sie verstehen, warum. Sagst du: „Ich möchte, dass du um 20 Uhr im Bett bist, weil du Schlaf brauchst, um dich morgen konzentrieren zu können. Wirst du dich daran halten?“, vermittelst du Respekt und Klarheit.

Auch im Beruf ist diese Methode nach den vier Schritten ein Gewinn. Stell dir vor, dein Kollege kommt wiederholt unvorbereitet ins Meeting.

So bleibt die Beziehung intakt, und gleichzeitig machst du deine Bedürfnisse klar. Gerade Führungskräfte profitieren, wenn sie diese Methode nutzen: Sie schaffen ein Klima von Vertrauen und Motivation.

Wie jede Methode hat auch die GFK ihre Stärken und Grenzen. Damit du einen realistischen Eindruck bekommst, lohnt es sich, die positiven Eigenschaften und möglichen Herausforderungen nebeneinander zu betrachten. So kannst du für dich prüfen, wo dir die Methode im Alltag besonders helfen kann und an welchen Stellen Geduld und Übung gefragt sind.

Diese Methode zeigt sehr deutlich: Sie ist mehr als nur ein Kommunikationsmodell. Sie kann langfristig Beziehungen stabilisieren, Vertrauen schaffen und den respektvollen Umgang miteinander fördern. Gleichzeitig braucht es aber die Bereitschaft, alte Muster loszulassen und neue Gewohnheiten zu üben.

Besonders am Anfang kann es passieren, dass die vier Schritte noch mechanisch klingen oder du in stressigen Situationen in alte Muster zurückfällst. Wichtig ist, dranzubleiben und dich nicht entmutigen zu lassen. Mit jeder bewussten Anwendung wächst deine Sicherheit und nach und nach wird die Haltung dieser Methode zu einem natürlichen Bestandteil deines Alltags.

Viele scheitern anfangs, weil sie die Schritte zu oberflächlich anwenden.

Typische Fehler sind:

Um diese Fallen zu vermeiden, kann dich ein Systemischer Familiencoach begleiten. Gerade wenn du mit Familienproblemen kämpfst, ist es wertvoll, Feedback zu bekommen.

Übungsmöglichkeiten:

Wenn du merkst, dass du überfordert bist, können kleine Schritte bereits eine große Wirkung haben. Schon fünf Minuten bewusst gelebte GFK pro Tag können viel verändern. Für eine nachhaltige Entwicklung bietet sich zudem ein Elterncoaching an.

Trainer, Coaching und Weiterbildungsmöglichkeiten:

Wenn du tiefer einsteigen möchtest, findest du im Trainerverzeichnis von Stark für Kinder qualifizierte Experten und Berater. Sie unterstützen dich dabei, die Methode im Alltag wirklich umzusetzen.

Oft braucht es jemanden von außen, um Muster zu erkennen und zu verändern. So findest du die richtige Unterstützung, sei es für dich, deine Familie oder deine berufliche Weiterentwicklung.

Die GFK ist weit mehr als eine Methode, sie ist eine Haltung. Wenn du lernst, zuerst zu beobachten, dann deine Gefühle ehrlich auszudrücken, dein Bedürfnis zu benennen und schließlich eine klare Bitte zu formulieren, veränderst du deine Gespräche grundlegend.

Ob mit deinem Partner, deinem Kind oder Kollegen: Du schaffst Raum für Verständnis statt Streit, für Nähe statt Distanz. Auch wenn es anfangs ungewohnt ist, je öfter du die vier Schritte übst, desto leichter wird es dir fallen.

Vergiss nicht: Es ist ein Lernprozess. Fehler gehören dazu. Aber mit jedem Versuch wächst dein Bewusstsein, und du stärkst deine Beziehungen. Wenn du Unterstützung suchst, schau unbedingt in unser Trainerverzeichnis, dort findest du passende Berater in deiner Nähe, für dich und deine Familie.

Diese Methode kann dein Schlüssel sein, zu mehr Klarheit, Respekt und echter Verbindung. Fang heute an und erlebe, wie Worte Brücken bauen können.