Jugendlichenpsychotherapie: Hilfe & Therapieformen

Dein Kind zieht sich zurück. Gespräche enden im Schweigen. Emotionen kochen hoch oder verschwinden ganz. Du spürst: Da stimmt etwas nicht. Doch statt Klarheit wächst die Unsicherheit.

Du versuchst zu verstehen, zu stützen, zu helfen und stößt trotzdem an Grenzen. Psychische Belastungen in der Jugend zeigen sich oft leise, manchmal explosiv, aber fast nie eindeutig. Genau deshalb braucht es manchmal mehr als elterliche Fürsorge.

Eine Jugendlichenpsychotherapie kann hier Orientierung geben. Sie öffnet Räume für Veränderung und kann dein Kind und dich stärken. In diesem Artikel erfährst du, wann eine Therapie für Jugendliche sinnvoll ist, welche Therapieformen helfen und wie du als Mutter den ersten Schritt gehst.

Psychische Probleme bei Jugendlichen bleiben oft lange unbemerkt. Nicht, weil du wegschaust, sondern weil dein Kind abschirmt, vermeidet und sich selbst nicht mehr versteht. Viele Familien kämpfen still. Mit Schuldgefühlen, Vorwürfen und der Angst, zu spät zu handeln.

Jeden Tag wachst du mit Hoffnung auf und gehst mit Sorge schlafen. Dein Kind wirkt antriebslos, reagiert gereizt oder zieht sich komplett zurück. Statt offener Konflikte herrscht Schweigen.

Manche Jugendliche funktionieren nur noch. Andere explodieren bei der kleinsten Kleinigkeit. Dahinter steckt oft keine Trotzphase, sondern tiefe emotionale Erschöpfung.

Wenn dein Teenager innerlich abschaltet, bricht die Verbindung nach außen ab. Freunde, Schule, Hobbys – alles verliert an Bedeutung. Was bleibt, ist ein Gefühl der Leere. Und genau das macht Jugendlichen so zu schaffen.

Nicht jedes stille Kind leidet.

Doch bestimmte Veränderungen verdienen Aufmerksamkeit:

Diese Symptome zeigen sich oft schleichend. Achte auf Muster, nicht auf einzelne Ausreißer. Wenn du dich fragst, ob etwas „normal“ ist, lohnt es sich, genauer hinzusehen. Früh erkannt, lassen sich viele Entwicklungen positiv beeinflussen.

Psychische Herausforderungen gehören zur Jugend. Doch wann überschreiten sie die Grenze zur Erkrankung? Und was genau bedeutet „Therapie“ in diesem Alter?

Jugendlichenpsychotherapie ist mehr als Gespräche auf der Couch. Sie bietet Raum, um Gedanken zu sortieren, Gefühle auszudrücken und neue Strategien zu entwickeln. Sie schafft Entlastung und öffnet Türen, wo vorher nur Blockaden standen.

Stimmungsschwankungen, Rückzug, Rebellion – vieles gehört zur Pubertät. Doch bei anhaltender Belastung kann professionelle Unterstützung entscheidend sein. Therapie wird dann sinnvoll, wenn dein Kind dauerhaft leidet oder im Alltag kaum noch funktioniert. Wenn Schule, Freundschaften oder der Selbstwert stark beeinträchtigt sind.

Auch akute Krisen wie Mobbing, Trennung der Eltern, Erziehungsprobleme, traumatische Erlebnisse oder depressive Verstimmungen können den Anlass für eine Behandlung geben.

Wichtig ist: Du musst kein fertiges „Problem“ erkennen. Es reicht, wenn du merkst: „So geht es nicht weiter“. Die Jugendlichenpsychotherapie beginnt nicht mit einer Diagnose, sondern mit dem Mut zur Veränderung.

Jugendliche ticken anders und brauchen eine andere Ansprache. Deshalb arbeiten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit speziell angepassten Methoden. Sie nutzen kreative Elemente, Alltagsbezug und altersgerechte Kommunikation. Dabei begleiten sie nicht nur dein Kind, sondern oft auch euch als Familie.

Im Unterschied zur Erwachsenentherapie fließen mehr pädagogische Impulse und entwicklungspsychologisches Wissen ein. Gespräche verlaufen weniger analytisch, sondern lösungsorientiert und oft alltagsnah.

Das Ziel bleibt gleich: stabilisieren, stärken und neue Perspektiven eröffnen. Nur der Weg dahin ist individueller.

Nicht jede Therapie passt zu jedem Jugendlichen. Alter, Persönlichkeit und Umfeld spielen eine große Rolle. Entscheidend ist: Fühlt sich dein Kind verstanden?

Ein bewährter Ansatz ist eine Verhaltenstherapie für Kinder. Sie hilft Jugendlichen, schwierige Situationen zu erkennen und neue Strategien zu entwickeln, zum Beispiel bei Angst, Druck oder starkem Rückzug. Die Therapie bleibt nah am Alltag, arbeitet zielorientiert und stärkt schrittweise die Selbstwirksamkeit.

Auch die tiefenpsychologische Psychotherapie und die systemische Therapie gehören zu den klassischen Verfahren. Während die Tiefenpsychologie unbewusste Konflikte bearbeitet, bezieht die systemische Therapie gezielt das familiäre Umfeld ein. Beide Ansätze fördern Verständnis für innere Muster und äußere Zusammenhänge.

Manche Jugendliche tun sich mit Gesprächen schwer. Hier helfen kreative Zugänge wie Kunst-, Musik- oder Bewegungstherapie. Auch ein Coach für Jugendliche kann eine Alternative sein: Vor allem, wenn dein Kind praktische Unterstützung sucht, aber klassische Therapie zunächst ablehnt. Im Fokus steht dabei die persönliche Entwicklung, nicht die Diagnose.

Wichtig bleibt: Nicht die Methode heilt, sondern die Beziehung. Wenn dein Kind sich sicher fühlt, kann eine Veränderung beginnen.

Jugendlichenpsychotherapie: Fokus auf Entwicklung und Beziehung

Hier geht es um mehr als reine Symptombehandlung. Therapeut:innen begleiten dein Kind über mehrere Monate hinweg, stärken Selbstwahrnehmung, fördern emotionale Stabilität und entwickeln gemeinsam neue Denk- und Handlungsmuster. Beziehung, Vertrauen und Kontinuität stehen im Mittelpunkt.

Kinder- und Jugendpsychiatrie: Wann medizinische Hilfe nötig wird

Psychiatrie wird dann wichtig, wenn akute Krisen auftreten, etwa bei Suizidgedanken, starken Zwängen oder Essstörungen mit körperlichen Risiken. Hier kommen auch Medikamente zum Einsatz. Viele Einrichtungen arbeiten eng mit Therapeut:innen zusammen. Es geht nicht um „Wegschließen“, sondern um Stabilisierung.

Psychologische Beratung: Hilfe im Alltag, aber ohne Diagnose

Beratungsstellen unterstützen dich in Erziehungsfragen, bei Familienproblemen oder ersten Sorgen um dein Kind. Eine Diagnose wird hier nicht gestellt. Das macht diese Angebote niedrigschwellig und zu einem guten Einstieg, wenn du noch unsicher bist.

Viele Eltern fragen sich, was genau auf sie und ihr Kind zukommt, wenn eine Therapie beginnt. Der Ablauf folgt einem klaren Rahmen, er schafft Sicherheit und Orientierung.

Hier bekommst du einen Überblick über die wichtigsten Phasen:

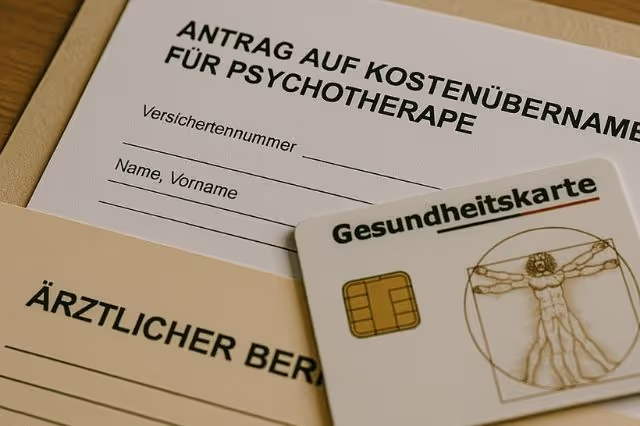

Gesetzliche Krankenkasse: Voraussetzungen und Ablauf

Wenn eine psychische Störung mit Krankheitswert vorliegt, übernehmen gesetzliche Kassen in der Regel die Kosten. Der oder die Therapeut:in stellt dazu nach den ersten Sitzungen einen Antrag. Du brauchst zusätzlich einen kurzen ärztlichen Bericht, meistens reicht ein Besuch beim Kinderarzt. Die Genehmigung erfolgt oft zügig.

Private Versicherung: Vertrag prüfen und nachfragen

Private Versicherer übernehmen die Kosten nur, wenn es im Vertrag so geregelt ist. Frag am besten frühzeitig nach, welche Leistungen enthalten sind und wie viele Sitzungen abgedeckt werden. Manche Tarife verlangen ein vorheriges Gutachten, andere nicht.

Tipps bei langen Wartezeiten: Überbrückung und Unterstützung

Therapieplätze sind begehrt. Lass dich davon nicht abschrecken. Viele Praxen bieten Erstgespräche an, auch ohne sofortigen Starttermin. Beratungsstellen, Schulsozialarbeit oder Jugendämter helfen oft kurzfristig weiter. Nutze diese Angebote als Brücke, bis die eigentliche Jugendlichenpsychotherapie beginnt.

Wenn dein Kind leidet, leidest du mit. Du fragst dich, ob du zu wenig da warst. Ob du etwas übersehen hast. Ob du versagt hast. Solche Gedanken kommen schnell, vor allem, wenn außen alles perfekt wirken soll. Doch sie helfen nicht. Sie lähmen, machen dich klein und blockieren den nächsten Schritt.

Dein Kind braucht keine perfekte Mutter. Es braucht dich: Ehrlich, nahbar und bereit, gemeinsam durch schwere Phasen zu gehen.

„Bin ich eine schlechte Mutter?“ Der Gedanke trifft oft aus dem Nichts. Nach einem Streit, einer verweigerten Umarmung oder wenn dein Teenager dich anschweigt. Du beginnst, dein Verhalten zu hinterfragen. Jeder Fehler wird zum Beweis gegen dich selbst.

Doch Schuldgefühle verzerren die Sicht. Sie lenken ab von dem, was du bereits tust: da sein, sorgen, kämpfen, fragen. Das ist alles andere als Versagen. Statt dich innerlich zu verurteilen, atme durch. Erkenne, dass du mit dieser Situation nicht allein bist. Viele Mütter fühlen sich so – nur spricht kaum jemand offen darüber.

Fühlst du dich überfordert mit deinem Kind, zeigen sich die ersten Warnzeichen oft erst dann, wenn der Alltag nicht mehr funktioniert.

Achte auf diese Warnsignale bei dir selbst:

Diese Gefühle bedeuten nicht, dass du schwach bist. Sie zeigen, dass du an deine Grenzen kommst. Und genau das ist der Moment, in dem du dir selbst Unterstützung erlauben darfst.

Dein Kind braucht keine Superheldin. Es braucht dich als Mensch. Präsenz bedeutet nicht, immer alles richtigzumachen. Sondern da zu sein, auch dann, wenn du keine Lösung hast. Wenn du nur zuhörst und zeigst: „Ich sehe dich.“ Gerade in schwierigen Phasen zählt dein ehrliches Mitgefühl mehr als jedes perfekte Verhalten.

Du musst nicht alles allein tragen. Familienhilfe kann dich im Alltag entlasten und gleichzeitig deinem Kind Stabilität geben. Dazu gehören auch Erziehungstipps, die wirklich im Alltag funktionieren, beispielsweise durch eine Familienberaterin, einen ambulanten Dienst oder eine pädagogische Fachkraft.

Sätze wie „Was ist los mit dir?“ bringen dein Kind nicht weiter und dich auch nicht. Besser: „Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Magst du erzählen?“ Sprich ruhig, direkt und ohne Vorwurf. Vermeide Ratschläge, wenn dein Kind gar keine Lösung will, sondern nur jemanden braucht, der zuhört.

Nicht die perfekten Worte zählen, sondern ob du wirklich da bist. Methoden der Gesprächsführung mit Kindern helfen dir dabei, auf Augenhöhe zu bleiben, Vertrauen aufzubauen und echte Nähe zu schaffen. Zeig deinem Teenager: „Du darfst so fühlen. Und du bist nicht allein.“

Wenn alles schwer erscheint, verschwinden oft die positiven Seiten. Doch genau die brauchen Jugendliche, um sich selbst wieder zu spüren. Was kann dein Kind gut? Wo fühlt es sich stark, mutig, sicher? Gib diesen Momenten Raum. Ermutige es, kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln.

Der erste Schritt fühlt sich oft wie ein Sprung ins Ungewisse an. Doch genau dieser Schritt macht den Unterschied. Du musst nicht alles sofort wissen oder lösen.

Starte mit deiner Kinderärztin oder dem Jugendamt, dort bekommst du erste Adressen und Empfehlungen. Auch die Krankenkasse hilft weiter. Viele Therapeut:innen bieten ein unverbindliches Erstgespräch an. Achte darauf, wie dein Kind sich fühlt. Es darf Zeit brauchen, Vertrauen aufzubauen, aber die Richtung soll sich richtig anfühlen.

Gute Therapieplätze sind gefragt und oft knapp. Lass dich davon nicht entmutigen. Frage nach sogenannten Sprechstunden oder Erstgesprächen, auch wenn die eigentliche Behandlung noch dauert.

In vielen Fällen übernehmen gesetzliche Kassen die Kosten, auch bei Privatpraxen mit Kassenzulassung. Für akute Fälle gibt es Krisendienste, Beratungsstellen oder Schulsozialarbeit – sie können kurzfristig begleiten.

Es geht nicht darum, alles sofort zu heilen. Es reicht, den ersten Schritt zu gehen.